こんにちは、M2のJin Yifanです。

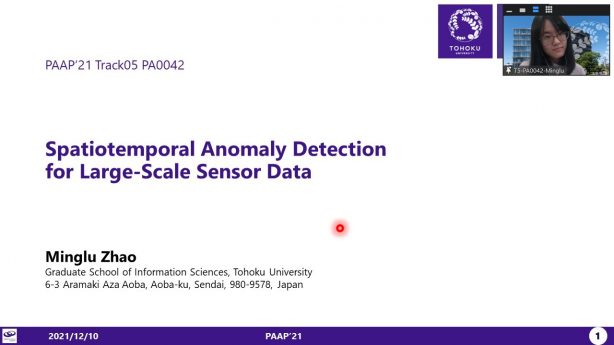

1月12日から14日にかけて、第5回アジア太平洋地域高性能計算機国際会議(HPC Asia 2022)が開催されました。

HPC Asia はアジア太平洋地域における HPC 技術に関する国際会議で、高性能計算のあらゆる問題に関連するアイデアや研究結果、事例などの情報交換を促進しています。第5回目となる今回の HPC Asia 2022 は、”Stepping forward to the Post Moore Era together” をモットーに開催されました。

プログラムはこちらから見られます.

当研究室では、Jin がポスターセッション #122: Memory-aware Task Mapping for Heterogeneous Multi-Core Systems でポスター発表を行いました。

Covid-19 の大流行により、「完全オンライン」形式で開催されました。ポスターセッションのためのオンライン会議システムGather townが用意され、独特な開催形式での会議に参加できたことは面白い経験でした。

こんにちは、Mike Zielewskiです。滝沢研究室の博士後期課程に在籍し、量子コンピューティングについて研究しています。

幸運にも、先月、アジア太平洋地域における高性能計算の国際会議(HPC Asia 2022)で研究を発表することができました。

発表の準備で大変だと思ったのは、聴衆の多くが私の研究の背景だけでなく、量子アニーリング全般についてよく知らないかもしれないということでした。というのも、量子アニーリングはまだ広く実用化されていないためです。そのため、様々な立場の方に興味を持っていただけるような発表を心がけなければならないと思いました。

今回の発表で量子アニーリングの応用を考えてくださる方がいらっしゃれば幸いです。

現在、量子アニーリングの最も効果的な利用方法のいくつかは、実際に、従来のHPCの手法と組み合わされています。今後、より成熟したHPCの技術が量子アニーリングと統合され、どちらも単独では達成できないような結果が得られることを期待しています。