Due to the coronavirus, the graduation ceremony of Tohoku University was canceled. Instead, a small one was held in our lab.

Hope all alumni could enjoy their job and study in the future.

Also, don’t forget to come back again and keep communications with our labmates!

滝沢教授がATAT2021において招待講演

3月19日、滝沢先生が2021 Conference on Advanced Topics and Auto Tuning in

High-Performance Scientific Computing (ATAT2021)で「Offload Programming on a Modern Heterogeneous Vector System」という題目で招待講演を行いました。

台湾の国立中央大学では現地開催されましたが、日本側の講演者はオンライン出席となりました。

国際会議のプログラムはこちらをご参照ください。

Prof. Takizawa gave a talk at ATAT2021

The 2021 Conference on Advanced Topics and Auto Tuning in High-Performance Scientific Computing was held during 3/19~3/20.

Prof. Takizawa gave a talk about Offload Programming on a Modern Heterogeneous Vector System.

Please check the details at the following link:

https://sites.google.com/site/atathpsc/

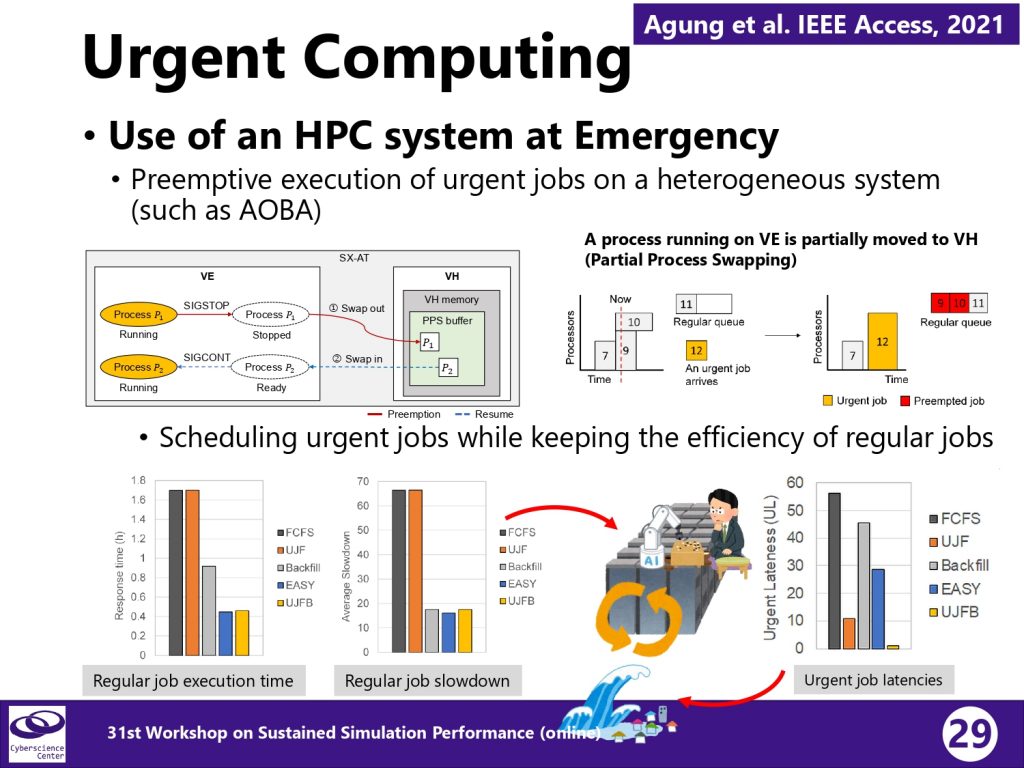

滝沢教授がWSSPにおいて講演

3月18日、滝沢先生がWorkshop on Sustained Simulation Performance (WSSP)で「Evaluating and exploiting the potential of the 2nd-generation SX-Aurora TSUBASA」という題目で講演を行いました。

東北大学サイバーサイエンスセンターとドイツシュツットガルト大学高性能計算センター(HLRS)が主催するワークショップで、例年はシュツットガルトと仙台で開催されてきましたが、今回はコロナウイルス感染防止の観点からオンライン開催になりました。

ワークショップのプログラムはこちらをご参照ください。

Prof. Takizawa gave a talk at Cyber HPC Symposium 2021

Prof. Takizawa gave a talk at Cyber HPC Symposium 2021 on 16th March.

The details of the Cyber HPC Symposium 2021, Osaka University are here.

滝沢教授が大阪大学Cyber HPC Symposium 2021にて基調講演

3月16日、滝沢先生が大阪大学Cyber HPC Symposium 2021にて基調講演を行いました。

シンポジウムの詳細はこちらをご参照ください。

発表スライドもシンポジウムのページにアップロードされています。

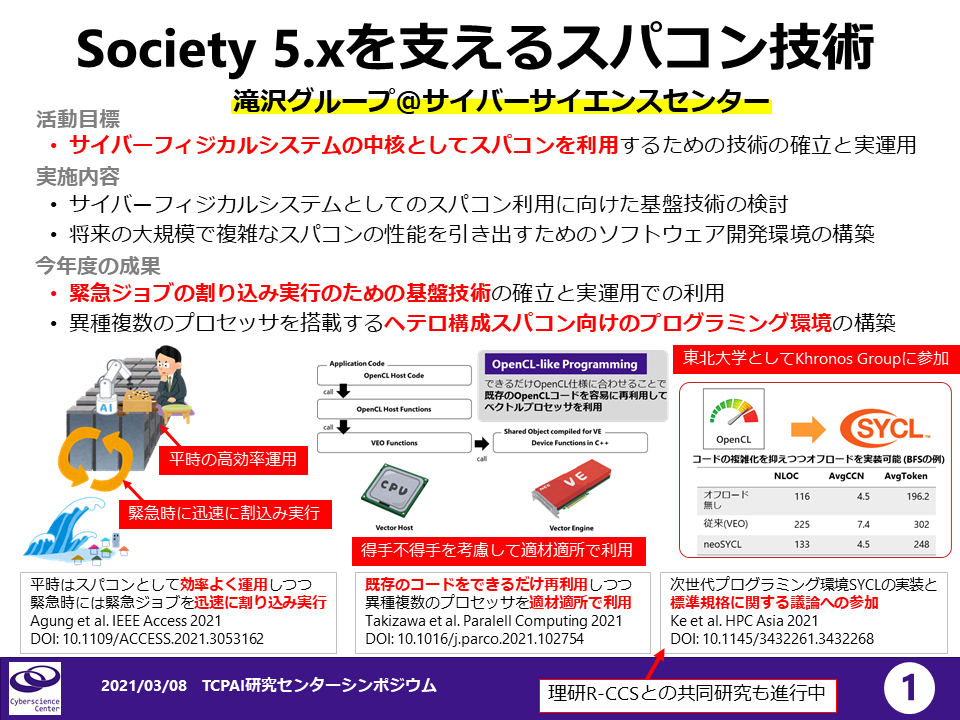

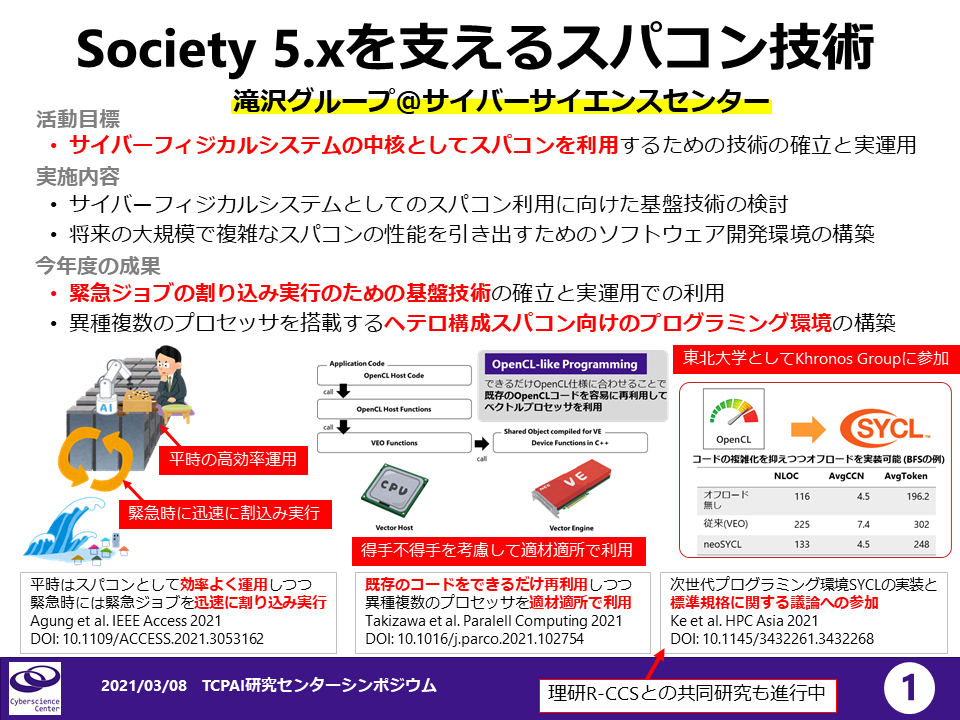

滝沢教授が東北大学TCPAIシンポジウムにて講演

3月8日、滝沢先生が東北大学タフ・サイバーフィジカルAI研究センター(TCPAI)シンポジウムにて講演を行いました。

シンポジウムの詳細はこちらをご参照ください。

途中でZoomの通信が途切れるトラブルがありましたが、すぐに復旧して講演を続けることができました。

発表の動画は以下のYouTubeで視聴できます。

https://www.youtube.com/watch?v=P2qnnQ_wQD8

Prof. Takizawa gave a talk at TCPAI

Prof. Takizawa gave a talk at TCPAI on 8th March.

Please check the details at the following link:

https://www.youtube.com/watch?v=P2qnnQ_wQD8

One week has passed since the powerful magnitude 7.1 earthquake

Hi, there. This is Minglu, who felt really scared for the terrible earthquake even though it is my fifth year in Japan.

Around 13th 11pm, the powerful magnitude 7.1 earthquake jolts Tohoku area.

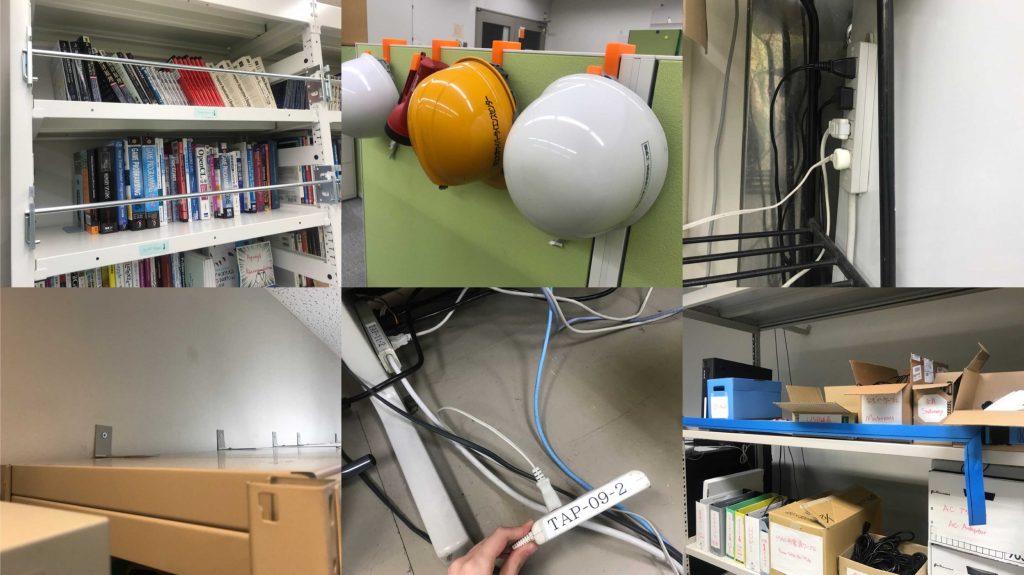

The next morning, Prof. Takizawa sent some photos of our lab after the earthquake via slack.

(upper photos) In the student room, books were fell off the shelf, monitors were fell off on the top of desks, and drawers were pulled out.

(lower photos) The experiment room was really chaotic. The keyboards were fell off the shelf that keycaps were coming apart, and even the server racks were moved.

It is hard that such a big earthquake happened near the graduation season, especially near the thesis’s deadline.

Fortunately, all of our servers are fine due to the anti-earthquake procedures that there is no data loss.

Take this occasion, I would like to introduce the main anti-earthquake procedures we have done so far.

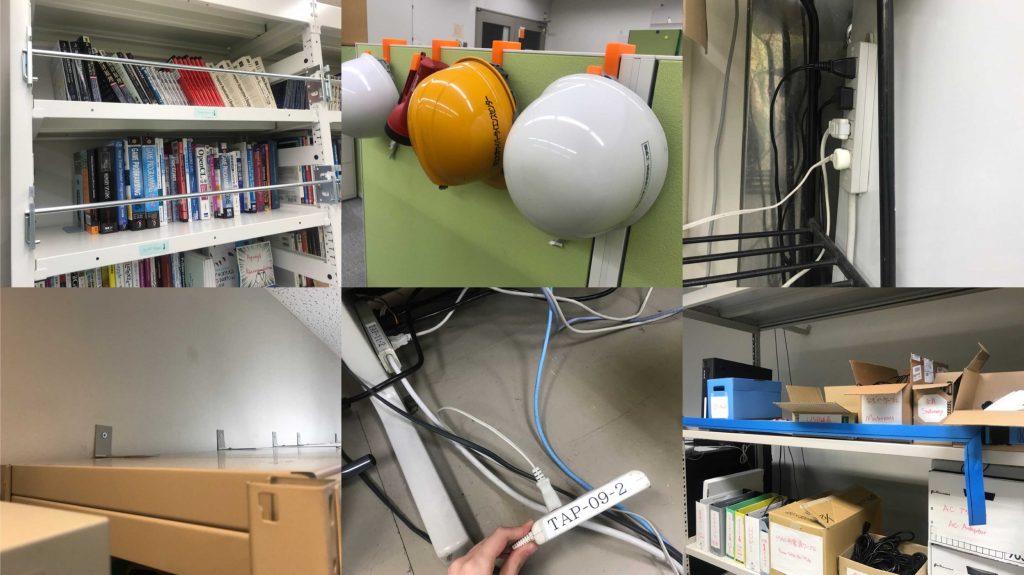

(upper photos) Firstly, about our students’ room:

– The top two layers of the bookshelf have fall prevention rods that prevent books from falling off and hitting the students’ desks.

– Since the earthquake happened on a Saturday night, no one was in the lab. In case of being in the lab, we placed the helmets near everyone’s desk that students can wear them and run away.

– To prevent the fire, all electrical outlets are organized carefully.

(lower photos) Next is our experiment room.

– All shelves were fixed to the wall by furniture-wall-brackets so that shelves will not fall off to the floor.

– There are many servers in our experiment room. Also, to prevent fire, all outlets are managed carefully by numbering and calculating each current limitation.

– There are lots of equipment such as the USB-cables are stored on the shelf. The top layer of the shelf also has the anti-earthquake strap.

Besides, our lab uses both cloud storage and local NAS to store and manage all research data.

The NAS in our lab has the redundancy that all data could be repaired even one or two HDDs are broken.

The most significant damages by this earthquake are the monitors that were fell off the desk, and a few are broken. To prevent this problem, we plan to buy some anti-earthquake mats for fixing the monitors on each desk.

All in all, it is fortunate that no labmate got injured due to the earthquake.

Though one week has already passed and some aftershocks still come, our daily lives are coming back. Everyone is enjoying their campus lives.

震度6強の地震から一週間

どうも~日本に来てもう5年目になっているけど震度5以上の地震は初めて経験してわりと怖かった留学生のざおです。

13日夜11時頃に震度6強の地震が発生しましたね。仙台市では震度5強と5弱が観測されたようです。

翌日の朝、滝沢先生からslackに送られてきた研究室の被害状況の写真がこちらです。

(上の三つの写真)学生部屋は本棚にある本が落ちたり、デスクにあるモニターが倒れたり、引き出しが出てきたりしただけで大きな損害はありませんでした。

(下の三つの写真)実験室の方がカオスでしたね。棚に収納したキーボードが落ちてバラバラになったり、サーバーのラックがずれたりしていました。

卒業の季節で、特に卒論修論の〆切が近い時にこのような大きな地震が来るのは本当に大変なことです。

幸いなことに、研究室の全てのサーバーは昔からバッチリ地震対策しているおかげで、今回の地震で研究データへの被害は全くありませんでした。

せっかくなので、うちの研究室のメインの地震対策を紹介しようと思います。

(上の三つの写真)まずは学生部屋ですが、

・本棚の一番上の二つの段は転落防止柵が設置されていて、おかげさまで本は学生席にぶっ飛んで来ませんでした。

・今回の地震が土曜日の夜で、当時、研究室は誰もいませんでした。もしその場にいても、ヘルメットは各自の学生席付近に掛けており、すぐかぶって逃げることができます。

・発火防止のため、コンセントもきちんと整理されています。

(下の三つの写真)次は実験室ですね。

・収納用の棚は全部壁に固定されているため、倒れることはありませんでした。

・大量のサーバーがある実験室も、発火しないようにコンセントは番号で、それぞれの電流上限をきちんと管理しています。

・ケーブルなどの備品を収納する棚も、一番上の段に転落防止用の青いベルトが設置されています。

あと、写真にはありませんが、研究データはクラウドと研究室にあるNASの両方で管理されています。

研究室NASには冗長性があり、HDDの一つや二つが壊れてもちゃんとデータが復旧できるようになっています。

今回の地震で特に被害が多かったモニターが倒れることについては、今後、耐震マット・耐震ジェルのようなものを購入し、各自の机に設置する予定です。

なにはともあれ、うちの研究室において、今回の地震は人への被害がないのは一番幸いなことです。

地震から一週間が経った今、たまに余震が来るけど、みんなはもう元の通りに元気で大学生活を送っています。